在網路上留下個人資料的問題

您有沒有在網路上填過問卷?您有沒有收到過要您填問卷的電子郵件?或者,在網路上加入任何的「會員」或「成員」?為了「登入」某些網頁,或取得免費的資源

(電子郵件帳號、網頁空間、下載軟體)而「註冊」?

上述的這些現象,是我們或我們的學生,在網路上常會遇到的。這些網路上常見的活動,至少有一共通的特點,就是:必須填上我們的個人資料。對方所要我們填的個人資料項目或多或少,可能有些差異,但是所要我們填寫的個人資料,基本上都是為了能辨識我們的身分。

站在對方的立場,為了避免有人重複填寫問卷;為了防止有人拿他們的電子郵件帳號、網頁空間,從事不法的活動;為了通知我們領獎或提供進一步的服務…;要求上網者,填寫足以辨識我們真實身分的個人資料,看起來也相當合理。事實上,網路上也有許多活動,需要我們以真實的身分參加。所以在網路上留下個人資料,看起來是不可避免,也是相當正常的行為囉。

但是站在我們(填資料者)的角度,把這些不一定是公開的個人資料,幾近「公開的」交付「別人」(註一

),難道沒有任何顧慮嗎?尤其,國民中小學的學生,都還是未成年人。是否有哪些值得我們注意的事項?又有哪些是我們必須事先提醒他們注意的事項呢?我們來看幾個例子。

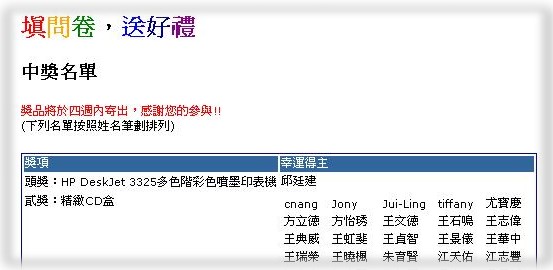

例一:

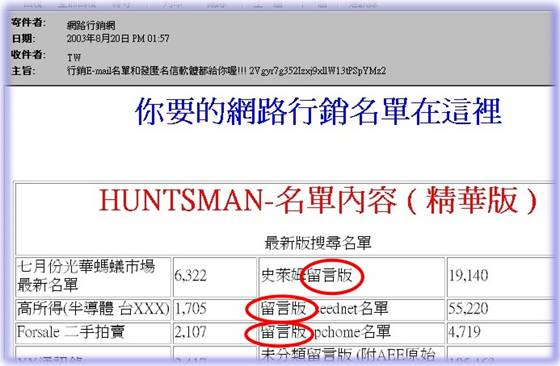

上圖是一個網路問卷活動,填完問卷之後,公開抽獎的報導網頁,用來徵信他們的贈獎是真有其事。接下來,是我們政府單位辦的活動:

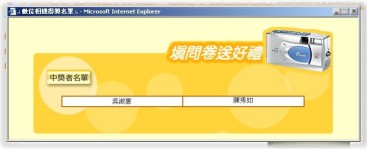

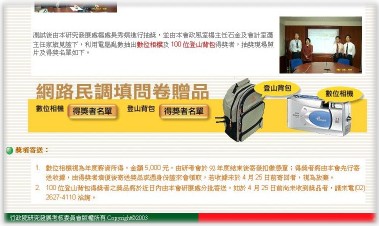

例二:

主辦單位是政府機構,獎品也滿誘人的。上網時順手填一下問卷,或許就能幸運免費獲得一部還不錯的數位相機,相信有很多人都會覺得「何樂而不為」?我們的學生,有多少人敢開口向家長要一部數位相機?但在網路上看到:順手填一下問卷,或許就能免費擁有一部「自己的」數位相機,他們會不會心動?甚至馬上行動呢?

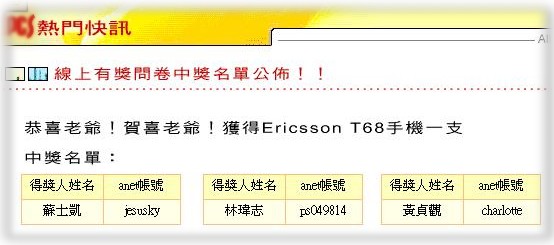

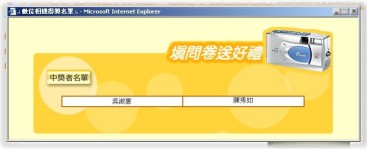

例三:

上面這個例子(例三),和「例二」一樣,都是政府單位主辦的活動。

接下來,再看二個商業機構辦的活動。

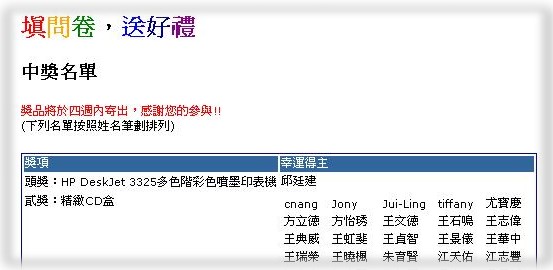

例四:

例五:

例四及例五的獎品還不錯,但還不至於好得太離譜,就常理判斷應該是滿正常的活動。更何況,上面五個例子,列舉的都是徵信的網頁,證明「填問卷,得好禮」,不是虛構、不是騙人,是千真萬確的事。

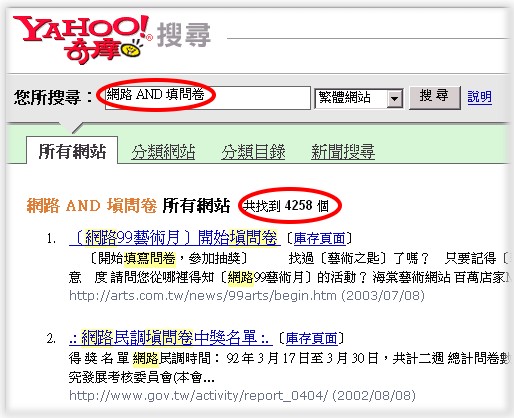

網路問卷調查有很多的優勢(註二),而這類的活動究竟有多少呢?

我們簡單的以「『網路』 AND 『填問卷』」,在幾個入口網站或搜尋引擎搜尋一下,結果如下圖所示:

從「四千多個網站」到「將近兩萬個網頁」,即使扣掉可能重複的搜尋結果,只取十分之一,其數量也是相當可觀的。

網路填問卷的活動,可以說是在上網時常常會見到的活動,那參加這類活動的人數多不多呢?

我們以「蕃薯藤」網站公佈的「台灣網路使用調查結果」為例,簡單整理成如下表格:

|

網路調查時間

|

有效回應資料

(剔除重複、不全等回應、答題矛盾之問卷) |

|

2002.11.19~2002.12.03 |

12,189 |

|

2001.12.08~2001.12.21 |

(未公佈) |

|

2000.11.06~2000.11.19 |

33,962 |

|

1999.11.23~1999.12.05 |

30,313 |

|

1998.11.15~1998.11.30

|

25,127 |

|

1997.12.10~1997.12.25

|

38,645 |

|

1996.12.04~1996.12.27 |

22,113 |

由此可見,參加網路填問卷的活動人數,也是滿可觀的。

以上陳述了網路上常有問卷調查的活動,並且為了吸引人們填答問卷,往往還附帶有抽獎或贈獎的活動,讓人們有機會幸運獲得獎品。在這裡,我們先不討論有可能涉及「網路詐欺」的議題。我們僅先假設,網路使用者經過了至少三項的判斷:

1. 主辦單位是我們覺得可以信任;

2. 他的網址看起來很正常,甚至可以通過我們的求證(例如透過查號台查詢該機構電話之後,再打電話求證);

3. 獎品看起來還滿合理。

認為該活動是「正常的」網路問卷調查,因此才予以填答。

這樣子,對主辦者及參加者二方面都有利,應該是雙贏的活動,有什麼需要顧慮的嗎?

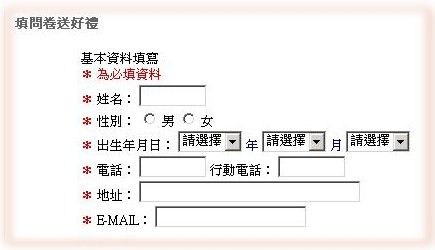

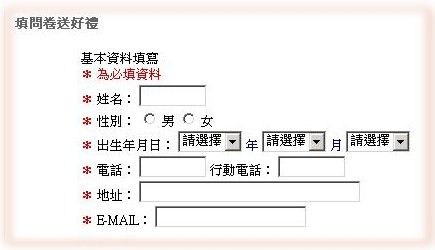

首先,參加者至少應該會填上自己的電子郵件帳號,如下圖:

也有的調查問卷,會要求使用者填寫更多的個人基本資料,

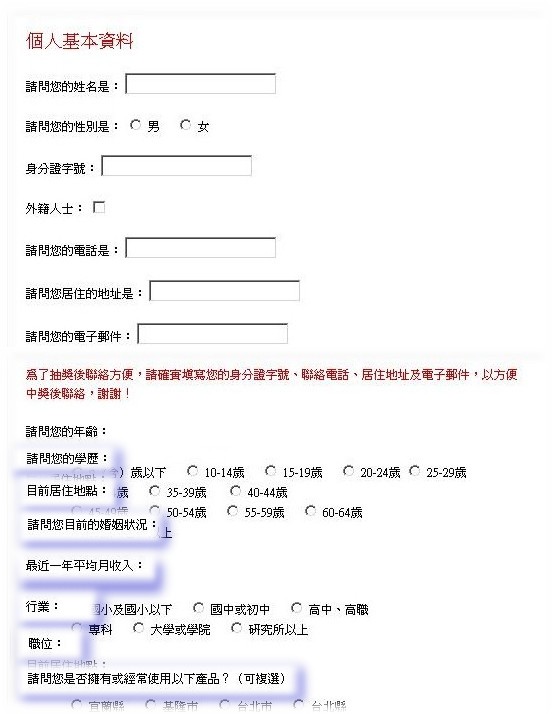

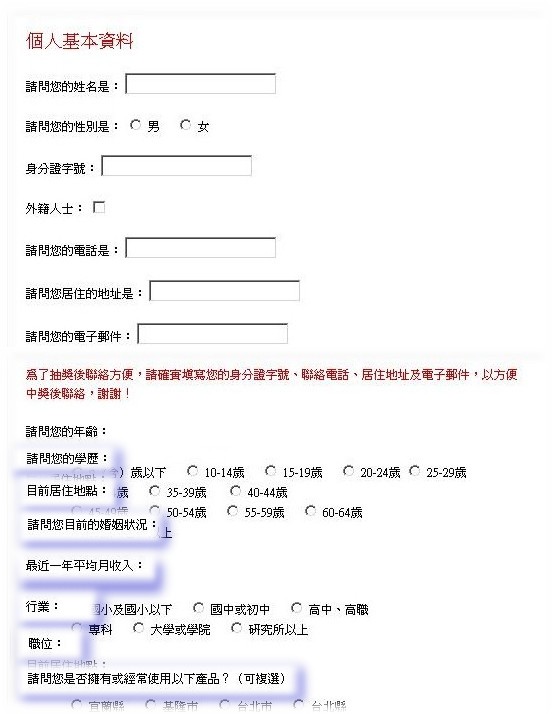

還有調查問卷,要求使用者填寫的個人資料,非常的詳盡。且看底下著個例子:

「為了抽獎後聯絡方便」,必須填寫:「姓名、性別、身分證字號、聯絡電話、居住地址及電子郵件,

另外:年齡、學歷、目前居住地點、婚姻狀況、最近一年平均月收入、行業、職位、擁有或經常使用哪些電子或資訊產品」,蒐集這麼詳細個人資料的問卷,其目的似乎已不僅止於抽獎後聯絡中獎者。這樣子,會不會沒人填?

根據網路上公布的訊息,從2002.11.19~2002.12.03半個月的調查期間內,雖不如往年的三萬多份,也還能有一萬兩千多份的有效問卷。可見在網路上填寫自己詳盡的個人資料者,還真是大有人在。

除了「為了抽獎後,聯絡中獎人員」之外,「加入會員」也是常見的,必須在網際網路上填寫自己的個人資料的行為。有時候,想要下載某些免費或試用軟體時,亦會被要求先填寫自己的一些個人資料之後,才能開始下載。另外,BBS、聊天室、網路留言版等地方,也是容易讓人在有意或無意之間,留下自己一些的個人資料在上面;最常見的,當然是自己的電子郵件帳號。

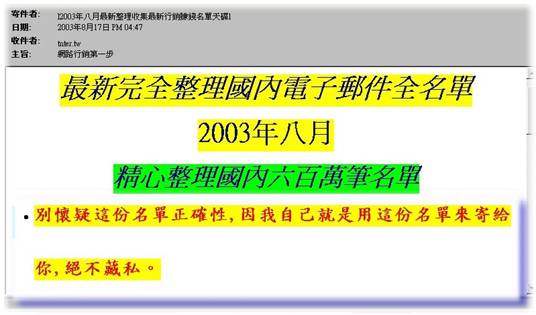

在網際網路上填寫個人資料的隱憂

在網際網路上活動,如果不經思慮輕易的填寫個人資料,會有什麼隱憂呢?我們先從幾個案例看起:

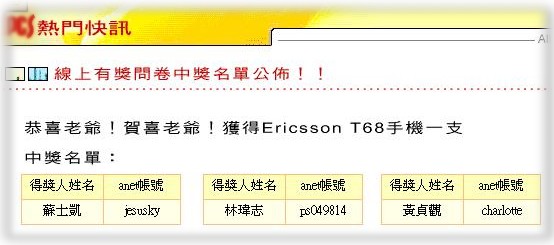

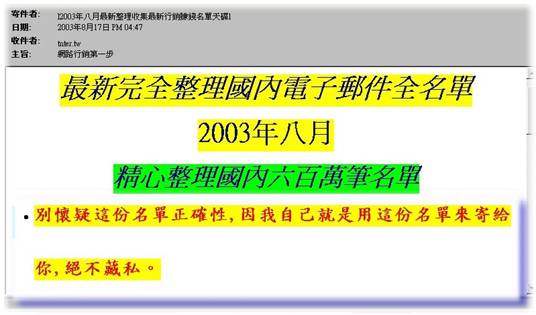

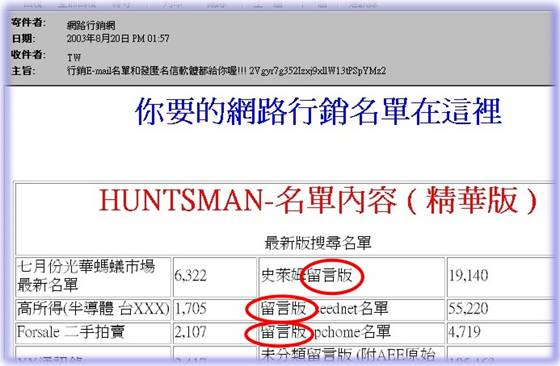

案例一:

案例二:

案例三:

上述三個案例提醒我們:光只是留下個人電子郵件信箱帳號,就很有可能讓我們成為「垃圾郵件」的寄發對象。雖然說,會成為「垃圾郵件」的寄發對象這個問題很複雜,但是我們自己留下可供別人聯絡我們的電子郵件信箱,應該會是別人發送廣告郵件的最愛。這些不請自來的電子信件,不但耗費時間下載、造成上網時間與費用的雙重損失,還得花功夫清理以免信箱爆掉。對青少年兒童而言,色情網站等等的垃圾郵件,會藉由此一管道把一些不當資訊,直接送到青少年兒童的眼前,更是令人憂心。

在網頁上填寫身分證字號及電話號碼,也很稀鬆平常,一般人似乎很容易的就相信它是必須要填的。但是藉由身分證字號可查得稅籍資料,如股票、銀行存款、房地產抵押狀況;藉著電話號碼可以查得住址,再由住址可以查得不動產地號、建號等資料。

(資料來源:台灣高雄監獄電子公佈欄2002/4/10如何保密個人秘密資科)未成年人或許沒有股票、存款、房地產等,但若未經指導,他們很有可能輕易洩漏家人或朋友的個人資料。此外,如果網頁上或電子郵件中,出現的是要我們填上信用卡卡號、任一本

(可以轉帳的)存摺號碼、甚至是密碼等欄位,我們的學生或家人是否已經明確知道:這是危險的!

在網際網路上填寫個人資料,似乎很難避免。填寫完個人資料,也不一定就會有危險。而即使有風險,其風險也不一定會馬上顯現。但就如同騎乘機車必須戴安全帽,開車必須繫上安全帶,上網際網路時,也應該注意安全。多一分安全,就多一分保障。至於網路上填寫個人資料的安全守則,我們將在後面再加以討論。

註一:網際網路上,除非經過特殊的加密技術,要不然,在上面傳送的資料,都像是「明信片」一樣,是「公開的」,只要是有心人,並不難從中攔截,蒐集這些資料。另外,網際網路「匿名」的特性,也使得有心人也很容易偽裝自己。我們認為我們我們在「甲單位」的網頁上填寫資料,有可能真的是「甲單位」,卻也有可能是偽稱「甲單位」的「任何人」。▲回到原文章處

註二:和傳統的紙本問卷調查比較,網路問卷調查至少可以有下列的優勢,例如:不用印製紙本問卷、不用寄發或請人分發問券、不用考慮是否必須幫填問卷者準備文具、填問卷者只要確認填完問卷就等於確定問卷已完成回收、回收的問卷不需額外的資料轉換或編碼便可直接進行統計分析。其每一項都可省下相當可觀的人力、物力、以及時間

。▲回到原文章處